成人の発達を考えるとき、リーダ像はどのように変わってくるでしょうか。一般に力で引っ張るような勢いのあるリーダーは若い時であれば通じるとしても、中年以降になってきて体力的にも仕事がきつくなるような場合では無理になってきます。そのような成人であってもリーダーシップを発揮していくには、他者の力を借りながら最小限のエネルギーで最高のパフォーマンスを創れることが必要になってきます。

となると、単独型ではなく協働しつつ自分の役割を保てる「パラレル型リーダーシップ」が新しいリーダー像の在り方としてふさわしいはずです。自己の分散化ともいえるパラレル(分散)は、自分の力を他者の力と統合していく能力によって高めるものだからです。

比較的エネルギーを個々のメンバー(ユニット)は必要とせず、必要なときだけつながりの輪を拡げれば一機に新しい能力レベルが得られます。そのようなネットワーク効果はプロジェクト型であり、つながりつつも固定せずにいられる状態であるため省エネ型のリーダーシップでもあるでしょう。

フルパワーを備えていなくてはならない状態だと、普通以上にストレスも高く、それに対しての対処も限界を越えて力尽きてしまう結果になります。パラレルであるとその限界を限りなく広げることも可能であり、かつそこでの能力要因をユニット化せずに組み合わせて構成することができることになります。ソフトの柔軟性の在り方と同じように、このようなパラレル化は多くの他者の強みを結びつける力となるはずです。

そして、それらの他者の力を結びつける“ハブ”のような存在であることが特徴となってきます。リーダーシップはハブ型の統合した力を持つのだということがわかれば、私たちのリーダーシップは他者の存在をどう高めるかを意識したものとなるはずです。そこが「心理的資産(サイコキャピタル)」の意義と通じるものです。

心理的資産の蓄積によって、他者の能力育成がなされ、それぞれの力を十分に発揮できる環境が整ってきます。パラレルモードでは単体が破壊されたり機能を止めても、それを最小限の影響に止めて全体のパフォーマンスを維持できます。そのために、そこに何が起きるか予想しがたい場合にも柔軟に対処することができるのです。そこそこのパフォーマンスで処理しながらも、時間が経るにしたがって学習しながら高いレベルにまで効果をあげていく、そうした成人の発達段階に応じた「レジリエンス(危機克服力)」の力が発揮されていくといえるでしょう。

-

最近の投稿

- 成人の発達心理学を考える(2):パラレル型リーダーシップ

- 成人の発達心理学を考える(1):「貢献心」の新たな見方へ

- 組織行動心理(9):活動理論による組織改革法(2)

- 組織行動心理(8):活動理論による組織改革法(1)

- 組織行動心理(7):「実践コミュニティ」が生むプロ意識

- 組織行動心理(6):イノベーションの心理学

- 組織行動心理(5):ジョブ型雇用の心理的課題

- 組織行動心理(4):目標管理の方法

- 組織行動心理(3):「組織市民行動」と“プロ意識”

- 組織行動心理(2):「組織市民行動」を強化する要因とは?

- 組織行動心理(1):「見せかけの勤勉」の心理学的根拠

- コーチング心理(6):日本人はなぜ規則・ルールを文書化するのが嫌いなのか?

最近のコメント

アーカイブ

カテゴリー

メタ情報

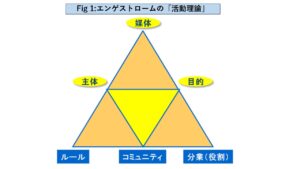

たとえば、学生が塾で講師をしたときは教えようとする目的意識が生まれ、そこに「教育モード」が当てはまることになります。それは大学内での学ぶモードとは異なり、行動基準となるルールや分業(役割)も塾コミュニティに即したものとなります。とくに心理や認知レベルで重要なことは役割の違いと合わせて、“目的”(意図)も変わるということです。

たとえば、学生が塾で講師をしたときは教えようとする目的意識が生まれ、そこに「教育モード」が当てはまることになります。それは大学内での学ぶモードとは異なり、行動基準となるルールや分業(役割)も塾コミュニティに即したものとなります。とくに心理や認知レベルで重要なことは役割の違いと合わせて、“目的”(意図)も変わるということです。